功率半导体器件失效,指的是器件功能完全或部分丧失、参数发生显著漂移,或间歇性出现上述异常状态。无论失效是否可逆,一旦发生,该器件在实际应用中便不再具备使用条件,必须予以更换或废弃。

失效模式,是失效所呈现的具体形式、状态与现象,是失效在宏观层面的表现。不同种类的功率芯片,其失效模式各有差异,常见的有电极间短路、热烧毁、参数漂移等。

导致器件失效的因素复杂多样。外部原因主要包括环境应力、电应力、机械应力等;内部原因则涉及衬底材料、钝化层材料、器件结构等在物理或化学层面发生的变化。这些内因是失效发生的根本所在。通常,我们可以从失效机理、失效时间特征、失效后果等维度对功率器件失效进行分类。

一、按失效机理分类

指功率芯片或模块中的结构部件因材料本身问题、衬底损伤、蠕变等原因导致的失效,常见表现有疲劳断裂、磨损、结构变形等。此类失效主要与结构材料的机械特性及所受机械应力有关,有时也与热应力、电应力存在耦合关系。

2. 热失效

由于器件过热或温度剧烈波动引发的烧毁、金属熔融、材料迁移或断裂等失效现象。热失效主要由热应力引起,对功率模块而言,其结构设计、基板材料选择、焊接工艺等也会显著影响其热可靠性。

3. 电失效

因电流过载、电压击穿或长期电应力作用导致的器件烧毁、熔融、参数漂移或性能退化。电失效的直接诱因是电应力,但其背后往往与芯片内部缺陷、封装工艺不良等因素密切相关。

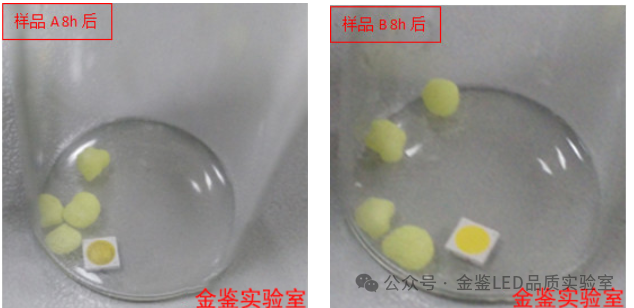

4. 腐蚀性失效

器件受化学腐蚀、电化学腐蚀作用,或封装材料老化、变质所引起的失效。此类失效通常与酸碱等腐蚀性物质的侵入或残留有关,环境温湿度、外加电压等因素也会加速腐蚀过程。

二、按失效时间特征分类

1. 早期失效

主要由芯片内部缺陷、封装材料缺陷或制造过程中引入的瑕疵导致。这一阶段的失效率通常较高,但可通过可靠性测试或老化筛选等手段将有缺陷的产品剔除,从而使后期失效率显著降低并趋于稳定。工程实践中,必须准确定位导致早期失效的缺陷类型及其产生路径,并采取针对性控制措施。

2. 偶然失效

由随机事件引发的失效,发生概率较低且难以预测。其诱因可能包括设计裕量不足、潜在工艺缺陷、突发性应力事件或人为操作失误等。要减少偶然失效,同样需要深入分析失效根源。

3. 耗损失效

因长期工作或恶劣环境导致器件性能发生不可逆退化而引发的失效。进入耗损期后,产品失效率会迅速上升。常见原因包括原子/离子迁移、界面态变化、热电效应、电化学腐蚀、材料磨损、疲劳断裂等。

ansa

三、按失效后果分类

ansa

四、案例分析

发表评论 取消回复