<svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;" role="img" aria-label="插图"></svg>

金属间化合物(IMC)是两种及以上金属原子经扩散反应形成的特定化学计量比化合物,其晶体结构决定界面机械强度与电学性能。

在芯片封装中,常见的IMC产生于如金与铝、铜与锡等金属对接界面。它们通常在高温工艺(如焊接、回流、热压键合等)中形成并逐渐生长。IMC层的适度生长有助于提高连接强度,但过度生长或形成不利相(如脆性相),则会引起连接失效,甚至导致整个器件性能下降。

在芯片封装领域,IMC主要出现在三大工艺环节:引线键合(Wire Bonding)、表面贴装(SMT焊接)及倒装芯片(Flip Chip)底部填充前的金属化界面。<svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;" role="img" aria-label="插图"></svg>1.金线键合IMC

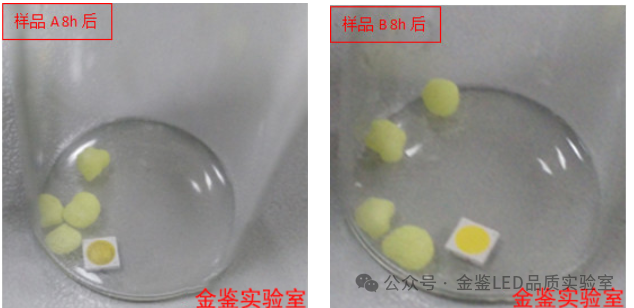

金线与铝焊盘界面在高温下易形成IMC,其中应避免出现脆性相AuAl₂(俗称“紫斑”),该缺陷可能导致连接失效。通常要求IMC覆盖率不低于75%,且界面无明显裂纹。- 磷酸法:用85%磷酸煮沸后可溶解铝层,露出银灰色鳞片状的IMC;

- 氢氧化钠法:10% NaOH溶液可快速蚀刻铝垫,但需注意控制时间,避免过腐蚀;

- 碘化钾法:KI/I₂溶液有助于保留某些IMC相(如Au₄Al)的形貌,适用于高倍显微镜观察。

2.铜线键合IMC

通过175℃/2h的热处理可促进Cu₉Al₄相的生长。随后使用65%硝酸进行蚀刻,并在光学显微镜下观察铝垫残留环宽度,通常控制在5–15μm为宜,该范围对应IMC厚度约0.5–1.2μm。

需注意硝酸浓度的轻微偏差会显著影响蚀刻速率,因此每批次需使用标准样品进行校准。<svg viewbox="0 0 1 1" style="float:left;line-height:0;width:0;vertical-align:top;" role="img" aria-label="插图"></svg>1. 液相反应期:高温下锡与铜反应生成Cu₆Sn₅(η相),其生长受扩散控制;2. 固相扩散期:在后续使用或老化过程中,界面处继续形成Cu₃Sn(ε相),该层中若出现过多Kirkendall空洞(如空洞率>5%),会导致连接强度显著下降。

发表评论 取消回复