电阻器类

电阻器家族包括固定电阻与可变电阻(电位器),在整机中数量庞大且持续耗能,其引发的故障约占总故障的15 %。统计表明,其中85 %~90 %为断路、机械损伤、短路、绝缘击穿等致命失效,仅约10 %源于阻值漂移。

1. 材料-结构决定失效模式

碳膜电阻:引线断裂、基体缺陷、膜层均匀性差、刻槽缺陷、膜-端电极接触不良、污染。

2. 变质与开路

固定电阻变质多以阻值增大为特征,诱因包括散热不良、潮湿或制造缺陷。烧毁有两种典型外观:

接触压力不足、簧片应力松弛、滑动触点偏离轨道;

氧化膜或污染膜形成;

导电层/电阻合金线磨损或烧毁。

4. 检修策略

电容器类

电容失效现象可归纳为击穿、开路、参数退化、漏液及机械损伤,其机理与产品结构、材料、工艺、环境应力耦合相关。

1. 失效机理

电感与变压器类

通电嗡嗡响——铁心未夹紧或过载;

高热、冒烟、焦味——线圈匝间短路或过载;

保险丝熔断——严重短路。

2. 检测方法

直流电阻法:用R×1 W测天线/振荡线圈,R×10 W~R×100 W测中周、变压器。阻值显著低于经验值说明匝间短路;阻值为零说明完全短路。初级-次级间电阻应为无穷大,否则为漏电。

集成电路类

电极开路/时断时通——金属迁移、电蚀、工艺缺陷;

电极短路——金属扩散、金属化缺陷、异物;

引线折断——线径不均、机械应力、电蚀;

参数漂移——材料缺陷、可动离子污染;

机械磨损/封装裂纹——封装工艺缺陷、环境应力;

可焊性下降——镀层不良、氧化污染;

整机无法工作——多由外部工作条件超限引发。

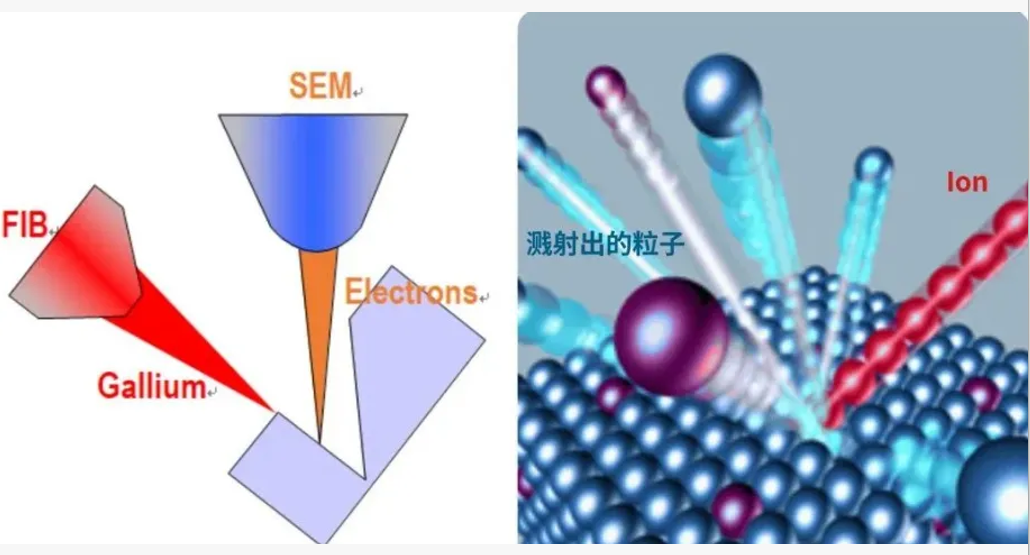

先确认外围电源、时钟、复位正常,再对可疑引脚进行静态电压、波形、热像扫描比对,最后辅以X-ray或微探针确认内部金属化缺陷。

结语

发表评论 取消回复