分析原理的再阐释

1. EDS 的能量色散机制

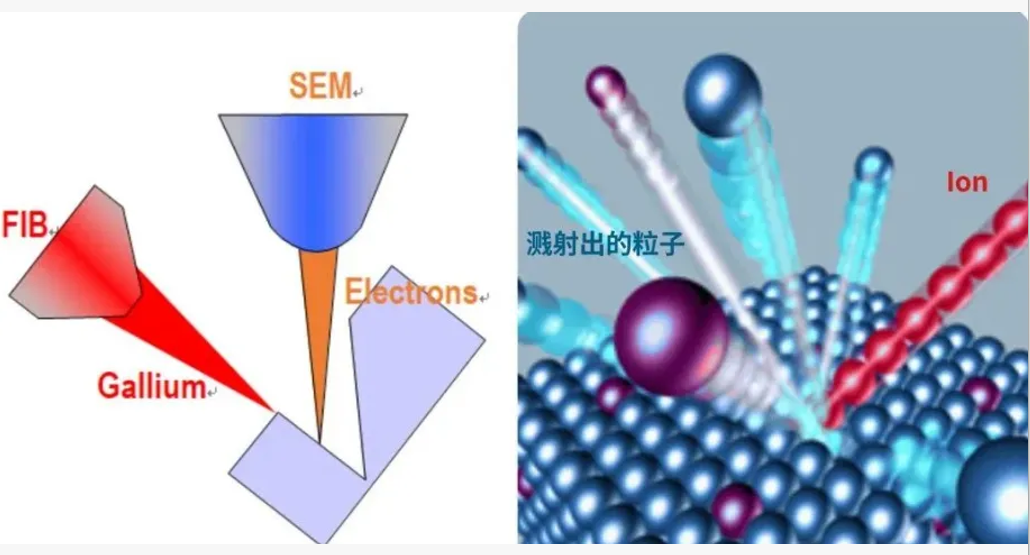

Energy Dispersive X-ray Spectroscopy(EDS)以高能电子束为激发源。电子束轰击样品后,原子内壳层电子被逐出,外层电子跃迁填补空位并释放特征 X 射线。探测器直接采集这些 X 射线的能量-强度分布,形成能谱图;横轴为能量(keV),纵轴为计数。定量计算通过对特征峰面积与标准曲线比对完成,例如 Cu Kα 峰固定在 8.04 keV,可作为内标。

2.XPS 的光电离机制

X-ray Photoelectron Spectroscopy(XPS)采用单色 Al Kα 或 Mg Kα 软 X 射线照射样品,光子被原子吸收后激发出光电子。根据爱因斯坦光电方程 BE = hν – KE,谱仪测定光电子动能 KE,即可反推出结合能 BE。横轴为 BE(eV),纵轴为强度。元素指纹由结合能唯一确定(如 C 1s ≈ 285 eV,O 1s ≈ 532 eV),化学位移则反映氧化态、官能团或配位环境的变化。

技术特征与性能差异

1.信息深度

EDS:受电子束穿透与 X 射线逃逸深度共同影响,信号来自微米级深度,可视为“体相”分析。

XPS:光电子非弹性平均自由程仅 1–10 nm,属严格意义的表面敏感技术。

2.元素与化学态识别

EDS:提供元素种类及其相对含量,无法区分同一元素的不同化学态。

XPS:在识别元素的同时,通过化学位移解析价态、官能团及键合类型,如区分金属态 Ni 与 Ni²⁺。

3.检测灵敏度与定量精度

XPS:检出限 0.1 at%,定量基于灵敏度因子校正,误差 10–20%,但对轻元素(Li、B、C、N、O)的相对定量优于 EDS。

4.空间分辨率

XPS:传统 X 射线束斑 ≥ 10 µm;最新微聚焦 XPS 可达 < 5>

5.真空与环境适应性

EDS:可在低真空(环境 SEM)甚至大气压(特殊设计)下运行,对含水、含油或生物样品友好。

XPS:需超高真空(UHV,< 10>

实际应用中的选择策略

1.优先选择 EDS 的场景

重元素成像需求:焊点、矿石、镀层截面,且对化学态无额外要求。

2.优先选择 XPS 的场景

界面电子结构研究:半导体异质结、锂电池 SEI 膜、二维材料缺陷态。

3.典型案例对比:电池正极材料

EDS:10 min 内给出 NCM 三元材料中 Mn、Ni、Co 的宏观比例分布图,验证批次一致性。

XPS:通过高分辨 Ni 2p、O 1s 谱揭示循环后 Ni²⁺/Ni³⁺ 比例变化及 Li₂O 副产物的出现,为容量衰减机理提供直接证据。

总结与展望

EDS 与 XPS 并非替代关系,而是互补。前者以“快速、体相、成像”见长;后者以“表面、化学态、电子结构”为核心。未来,随着微聚焦 XPS、同步辐射 XPS 及环境压力 XPS 的技术突破,两者将在多尺度、跨环境的材料表征中形成更紧密的协同。

发表评论 取消回复