在汽车车灯发展的浪潮中,有一个不可忽视的显著趋势,那就是车灯的扁平化。当我们尝试缩小传统透镜模组的尺寸时,会面临一系列棘手的问题。一方面,这一举措会极大地增加光学设计的复杂程度,原本相对常规的光学布局需要进行精细调整与重新规划,以适应模组尺寸的缩小;另一方面,尺寸缩小还会导致光学效率降低,光线在传播与聚焦过程中出现更多损耗,并且光的均匀性也会恶化,使得照明效果大打折扣。

与此同时,当下新车型的设计走向是车身高度越来越低,整体造型愈发细长。这就对车灯的设计提出了更高要求,既要满足独特的造型设计,又要尽可能减少安装空间的占用。因此,探寻全新的光学概念迫在眉睫,它需要全方位满足造型设计以及空间缩减的双重需求。

在这样的背景下,微透镜阵列(MLA)技术应运而生,为扁平化大灯的设计提供了极具潜力的技术解决方案。

微透镜阵列(MLA),本质上是由一组经精密制造而成的微型透镜,即所谓的 “微透镜” 有序排列组成。这种阵列属于定制化设计的模块,能够依据不同的应用场景与功能需求,灵活调整微透镜的各项参数及排列布局。以典型的 MLA 为例,其尺寸通常为 11.4mm×10.7mm×3.0mm ,如此精巧的尺寸设计,在有限的空间内集成了众多微透镜,为实现独特的光学效果奠定了基础,尤其在对空间布局要求严苛的汽车扁平化大灯等应用领域,展现出了显著的优势 。

如图 2 所示,呈现的是微透镜阵列 MLA 的光学原理示意图。基于 MLA 的投影照明组件主要由 LED 光源、准直透镜以及微透镜阵列这几大关键部分构成。其光学原理巧妙地融合了照明光学与投影光学。

起始阶段,LED 光源发出光线,这些光线随即进入一个全反射准直透镜。全反射准直透镜发挥着至关重要的作用,其主要目的在于尽可能降低光线传输过程中的损失,同时将光线均匀地投射至聚焦透镜上,进而使光线在投影透镜的焦平面处实现汇聚。在焦平面位置,设有一个遮光夹层,该遮光夹层上分布着众多微小的遮光开口。光线透过这些开口后,便能在路面上投影出对比度清晰、明暗界限分明的光型。

在图中,展示的是 MLA 阵列中一个微透镜单元的放大视图。值得注意的是,每个微透镜单元自身实际上就是一个完整的光学投影模块。通过在横向与纵向方向上对这些微透镜单元进行复制操作,能够组合构建出具备不同造型、呈现不同几何形状的 MLA 模组。

在对光输出进行控制方面,存在多种可行方式。一方面,可以灵活调节微透镜单元的数量,增加或减少单元数量能够直接改变参与投影的光学组件数量,从而调控光输出效果;另一方面,调整全反射准直透镜的尺寸,尺寸的改变会影响光线的准直与传输效率,进而影响最终的光输出。此外,改变 LED 光源的光通量同样能够实现对光输出的控制。若阵列中的每个微透镜单元均保持一致,那么最终所得到的光型便是众多微透镜单元光型相互叠加的结果 。

图 3 展示了基于 MLA 阵列所产生的近光光型的光学路照情况。MLA 具备独特优势,通过各微透镜单元光型的叠加,能够为车辆提供均匀的近光照明效果。在汽车前大灯的设计中,其光型往往呈现出由不同梯度所构成的复杂形态。鉴于此,通过巧妙地使聚光透镜适配目标光型,能够显著提升 MLA 的光学效率。从一定意义上来说,目标光型的形成在很大程度上依赖于聚光透镜的作用。

同时,MLA 系统中遮光开口的设计堪称精妙,它为实现对光型的精准调控以及在截止线下方获得高照明度提供了有力保障。MLA 模组中包含数千个微透镜,这使得我们能够针对每个微透镜单独计算并设计遮光开口,从而赋予了 MLA 模组极大的灵活性,使其能够自由构建出各式各样不同的光型。具体而言,正是通过每个遮光开口对光线进行有针对性的遮挡,我们才得以获得符合实际需求的光型。

借助一系列理论分析方法,我们能够精确计算出每个微透镜所适配的遮光开口形状。例如,在那些需要高照度的角度区域,经计算得出的遮光开口可设计为完全打开状态,以便让更多光线通过,满足该区域对高亮度照明的需求。而在期望达到较低照度的区域,部分遮光开口则会逐步关闭,通过减少光线透过量来降低该区域的照明亮度。由于 MLA 模组拥有数量众多的微透镜单元以及与之对应的遮光开口,这使得它几乎能够实现照明立体角所允许范围内的所有光型。当然,这一照明立体角会受到 MLA 模块所能提供的最大照度的限制 。

微透镜阵列前灯在造型设计上具备高度灵活性

微透镜阵列(MLA)在汽车前灯设计领域展现出独特的造型优势。其核心优势之一在于,MLA 阵列能够通过多样化的排列组合方式,构建出各式各样形状独特的远近光模组。相较于其他用于前大灯设计的方案,这种造型灵活性使得 MLA 脱颖而出。

MLA 中的微透镜单元具有极强的可塑性,几乎能够组合成任何想象得到的形状。特别是在二维平面(y - z 平面)范围内,从简单的几何形状到复杂的不规则图案,几乎所有形状的设计都具备可行性。不过,在追求造型多样化的过程中,也存在一定的限制因素。MLA 模组表面的均匀性以及光学效率,与 MLA 阵列的尺寸和形状紧密相关。如果过度追求奇异的形状或不合理地设置阵列尺寸,可能会导致模组表面光线分布不均匀,影响照明效果的一致性;同时,也可能降低光学效率,造成光能的浪费,无法充分发挥 MLA 技术在照明性能上的优势。因此,在利用 MLA 进行前灯造型设计时,需要在追求造型创新与确保光学性能之间找到精妙的平衡 。

图 4 呈现了微透镜阵列(MLA)在造型设计方面一些潜在的外形示例,充分展现了其造型的多样性。然而,当涉及到构建 3D 外形时,会面临一定的局限性。这是因为 3D 外形要求微透镜阵列以特定角度倾斜设置,如此一来,所产生的光型也会随之倾斜。这种倾斜的光型并非适用于所有大灯功能,仅能在某些特定的大灯功能中得以应用。

不过,针对这一难题,存在另一种有效的解决方案。我们可以将不同的微透镜单元进行错位排布,依照大灯面罩或饰圈的轮廓,沿着 y 轴或 z 轴方向进行布置,从而塑造出类似 3D 的外形,具体可参考图 5 所示。通过这种方式,既能在一定程度上满足对 3D 造型的需求,又能规避因微透镜阵列倾斜导致光型不适用于多种功能的问题。

MLA 模组的光输出特性与微透镜阵列的尺寸大小紧密相关。基于这一特性,我们能够灵活地通过调整 MLA 阵列的尺寸以及几何结构,来适配不同照明等级要求的前大灯设计。例如,对于定位为入门级的大灯产品,为控制成本并满足基本照明需求,可以采用小尺寸且形状较为简单的 MLA 阵列;而对于配置更高的前大照灯,由于用户对其照明性能和造型美观度有更高期望,则可选用更大尺寸的 MLA 阵列,如此不仅能够实现复杂精妙的几何造型,还能显著提升照明性能,为驾驶者提供更优质的照明体验 。

图5:MLA阵列实现方案。

微透镜阵列大灯实现的光型

微透镜阵列(MLA)大灯在光型塑造方面展现出卓越的灵活性与多样性。通过灵活改变 MLA 阵列中的微透镜单元形状、精心设计遮光开口轮廓以及合理调整微透镜单元数量,能够创造出各式各样不同的光型(可参考图 6),并实现不同等级的光强输出。这种强大的调控能力,使得 MLA 阵列具备了实现自适应前照灯系统(AFS)和自适应远光灯(ADB)功能的潜力。以远光应用为例,甚至有望凭借单个微透镜模组实现单个矩阵分区,从而达成自适应远光效果,为驾驶者在不同路况下提供更为智能、精准的照明服务。

同时,对于 MLA 模组而言,光型与外形之间存在紧密关联。不同的光型对应着不同的 MLA 外形设计。例如,广角近光、截止线近光以及远光所适配的 MLA,从不同视角观察,其外观呈现出明显差异。这就要求在设计 MLA 模组时,不仅要考虑光学性能,还需兼顾不同光型下的外形适配性,以满足汽车整体造型与功能的双重需求。

微透镜阵列大灯的尺寸小

基于 MLA 阵列的模组设计在尺寸方面具有显著优势,尤其是在 X 向安装空间上实现了极大程度的缩小。图 7 直观地展示了 LED 模组和 MLA 模组在安装尺寸上的对比情况。一般情况下,传统 LED 模组在 x 方向上的深度,包含散热器和风扇在内,大约处于 100 - 200mm 的范围;而 MLA 模组在同样涵盖散热器和风扇的情况下,尺寸能够大幅缩小至 30 - 50mm。进一步对比两者核心光学零件的尺寸差异,由于 MLA 阵列的透镜厚度仅为几毫米,再加上全反射准直透镜,整个光学零件在 x 方向的深度仅约为 15mm。

除了 X 向尺寸优势外,MLA 模组的高度也能够显著降低。普通 LED 模组的高度主要受制于 LED 模组透镜的高度;而 MLA 模组的高度则由全反射准直透镜的高度决定。借助这一特性,采用 MLA 技术的远近光模组能够实现模组高度小于 10mm 的紧凑设计,为汽车在空间布局上提供了更大的灵活性,尤其适用于当下对车辆外观造型和内部空间优化有着高要求的设计趋势。

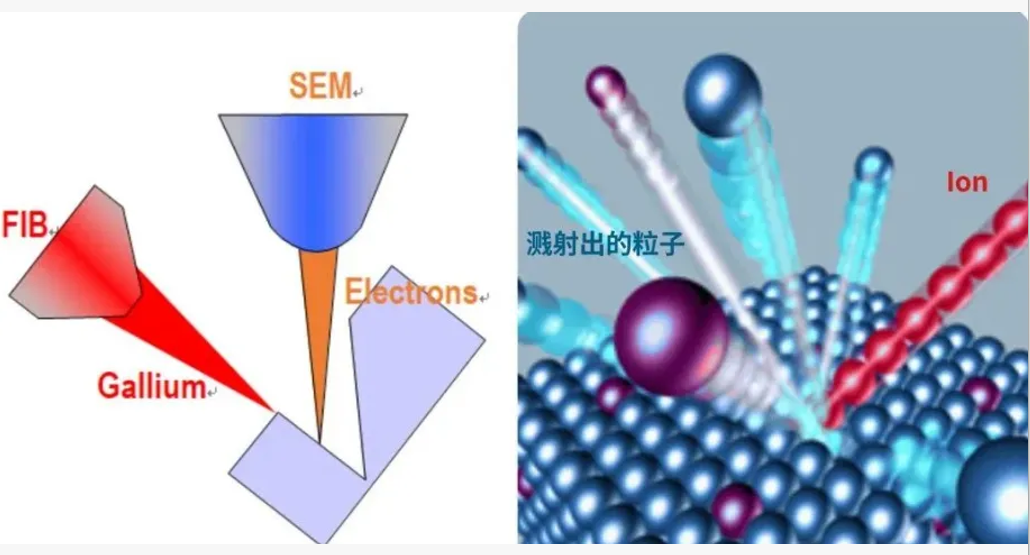

MLA 模组的生产工艺

尽管 MLA 模组在安装空间和造型灵活性方面展现出无可比拟的优势,但在生产制造过程中却面临着巨大的挑战。MLA 光学系统的小型化,意味着制造公差必须同比例缩小。与传统 LED 模组相比,其图像放大倍数达到 20 - 50 倍,这就要求光学元器件的公差和表面偏差必须控制在微米甚至亚微米级别的极小范围。不仅每个微透镜零件(主要涉及图 1 中的(3)、(4)和(5)部分)的制造公差需极为精确,而且不同零件在不同方向上的定位精度也要求极高。

这一现状表明,MLA 的产业化进程需要引入一种全新的半导体思维模式。传统常见的车灯制造工艺,诸如塑料的注塑成型或金属板材切割工艺,已无法满足 MLA 的制造需求。因此,必须借鉴半导体行业的生产制造技术,并对这些新技术进行优化,使其适应汽车照明应用中 MLA 阵列的生产要求。值得一提的是,由于微透镜阵列采用与半导体行业共通的工艺进行制造,MLA 技术因而具备了与硅芯片相似的高质量优势,为产品的稳定性和可靠性提供了有力保障

在本文中,我们详细介绍了基于微投影阵列(MLA)的远近光方案。从汽车造型设计维度来看,MLA 方案展现出了无可比拟的灵活性,为汽车厂商带来了全新的设计思路。借助该方案,汽车厂商能够巧妙地将独特造型与品牌元素深度融合,实现从白昼到夜晚全时段的造型连贯性与品牌辨识度,让车辆在任何时候都能彰显独特魅力,成为道路上的视觉焦点。

在光学系统设计领域,MLA 方案的优势同样突出,其最显著的特点便是超小尺寸。尤其在 x 方向上,相较于传统方案,安装空间得到了极大程度的缩减,这为汽车内部空间布局的优化提供了更多可能,有效助力汽车在紧凑化设计与空间高效利用方面迈出关键步伐。

再者,MLA 阵列具备丰富的光型塑造能力,能够精准实现多种复杂光型。这一特性为自适应前照灯系统(AFS)以及自适应远光灯(ADB)功能的实现奠定了坚实基础,有望显著提升车辆在不同路况和环境下的照明安全性与智能性,为驾驶者提供更为舒适、可靠的驾驶照明体验。

诚然,当前 MLA 阵列在生产制造环节仍面临诸多挑战,高精度的制造工艺要求、复杂的生产流程以及较高的成本等问题,在一定程度上限制了其大规模推广应用。但随着科技的持续飞速发展,制造工艺的不断革新与成熟,以及规模效应带来的成本下降,我们有充分理由相信,在不久的将来,MLA 阵列将成功跨越这些障碍,快速实现从技术研发到大规模量产的转变,广泛应用于汽车远近光照明领域,为汽车照明行业带来一场意义深远的变革。

文章转自 微信公众号 陈同学的车灯设计汇

发表评论 取消回复