我们将从多个维度对汽车车灯起雾问题展开全面且深入的研究,涵盖以下几个关键方面:

- 车灯内水分的来源

- 起雾的原理

- 解决方案

在深入探讨之前,首先要明确一个核心问题:车灯究竟为何会起雾呢?而这一现象的根源,很大程度上与车灯内水分的来源密切相关。

车灯内水分的来源

- 通过孔与外界空气交换

汽车车灯出于设计和功能需求,并非完全密封的结构。为了有效平衡灯体内部与外部的气压,避免因气压差导致车灯损坏或无法正常工作,通常会设置专门的通气孔。在车辆日常行驶的过程中,外界空气会持续通过这些通气孔自由进出车灯内部空间。 当外界环境湿度较高时,比如在雨后,路面的积水不断蒸发,使得周围空气饱含大量水汽;或者在潮湿的沿海地区,空气湿度常年维持在较高水平。此时,饱含大量水汽的外界空气在与车灯内部空气交换过程中,水汽便会趁机大量涌入车灯内部,成为车灯内水分的一个极为重要的来源。据相关实验数据表明,在湿度高达 80% 以上的环境中行车 1 小时,车灯内通过空气交换进入的水汽含量可增加约 20% - 30%。

汽车车灯内部构造包含多种不同类型的材料,其中塑料和橡胶是较为常见的组成部分。这些材料在生产制造过程中,由于加工工艺以及储存环境等因素的影响,往往会吸收一定量的水分。 随着时间的不断推移,以及车灯在使用过程中经历各种温度和湿度环境的剧烈变化,材料内部吸收的水分子会逐渐变得活跃起来,并开始向车灯内部空间释放。尤其是一些质量不佳的车灯材料,本身对水分子的吸附和保持能力较弱,在环境条件稍有变化时,就更容易释放出大量水分。另外,当车灯材料老化后,其内部结构会变得疏松,这也为水分子的释放提供了更为便利的条件,使得材料中水分子的释放情况更为显著。有研究显示,使用超过 3 年的老化车灯材料,水分子释放速率相较于新品可提高约 50% - 80% 。

车灯起雾原理

在深入剖析车灯起雾现象之前,我们需要先了解几个与之紧密相关的关键概念:露点、饱和水汽压以及湿度。

露点:露点温度是指在蒸汽分压维持恒定的情况下,湿空气达到饱和状态时所对应的温度。简单来说,它反映了在特定气压条件下,空气容纳水汽的能力界限。当空气温度降低至露点温度时,空气就无法再容纳更多的水汽,水汽开始趋向于凝结。

饱和水汽压:水汽压是指空气中水汽所产生的压强。在某一确定温度下,随着空气中水汽含量不断增加,水汽压也持续上升。当水汽压增大到某一特定极限值时,此时空气中的水汽便达到了饱和状态,这个极限值就被称作饱和水汽压。不同温度下,饱和水汽压数值各异,温度越高,饱和水汽压越大,意味着空气能够容纳更多水汽。

湿度:湿度用于衡量空气中含有的水汽量。在给定温度条件下,水汽含量越多,空气就越潮湿,湿度也就越高。湿度通常分为绝对湿度和相对湿度,在描述车灯起雾现象时,相对湿度更具实际意义。相对湿度表示空气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比,反映了当前空气距离饱和状态的程度。

了解上述概念后,我们再来解析车灯起雾的原理:当车灯灯罩内表面温度低于其附近空气的露点时,就会发生凝露,也就是我们所看到的起雾现象。在车辆行驶过程中,车灯内部的灯泡持续发光发热,使车灯内部空气温度升高,能够容纳较多水汽,湿度较大。而当车辆停止行驶后,车灯不再受灯泡持续加热,灯罩散热速度相对较快,其内部表面温度迅速下降。若此时周围环境空气湿度较高,在灯罩内表面温度快速降低的过程中,一旦低于附近空气的露点温度,空气里原本呈气态的水汽就会在灯罩内表面凝结成微小水滴,众多微小水滴聚集在一起,便形成了我们所观察到的车灯起雾现象。这种现象在寒冷季节或者潮湿天气更为常见,因为低温环境下,灯罩温度更容易快速下降至露点以下,同时高湿度环境为水汽凝结提供了充足的水汽来源。

解决方案

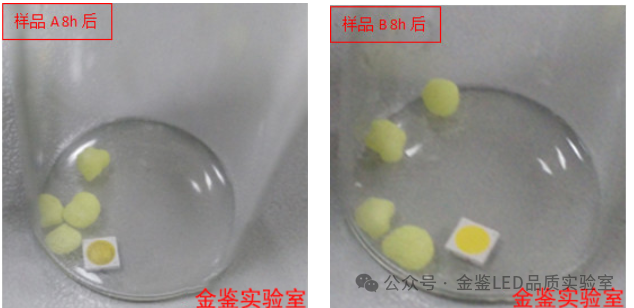

- 在灯壳内表面做防雾处理

:通过在灯壳内表面采用特殊的防雾涂层或镀膜技术,能够改变水分子与灯壳表面的接触特性,防止水汽在灯壳内表面凝结成雾滴。例如,一些先进的纳米防雾涂层,其特殊的微观结构可以让水汽在表面形成均匀的水膜,而非分散的雾滴,从而保持良好的透光性。然而,这种处理方式会显著增加生产成本。一方面,防雾材料本身价格较高,如某些高端的纳米材料;另一方面,应用这些材料的工艺复杂,需要高精度的设备和专业技术人员操作,这都导致了成本的大幅上升,可能使车灯的整体成本提高 20% - 50% 不等,这在一定程度上限制了其广泛应用。

• 平衡湿度:根据湿度平衡原理,干燥剂会吸收车灯内的水汽,打破水汽在车灯内的平衡状态,促使更多液态水蒸发为水汽并被干燥剂吸附,最终使车灯内的雾气逐渐消散。

好了,关于灯具起雾的一般原理及解决方案就介绍到这里。起雾是在车灯行业内一个很难解决和避免的一个问题,目前各种解决方案都存在一定的局限性,需要在成本、防护性能、雾气消散速度等多个因素之间进行权衡和优化,以寻求更理想的解决办法。

文章转自 微信公众号 陈同学的车灯设计汇

发表评论 取消回复